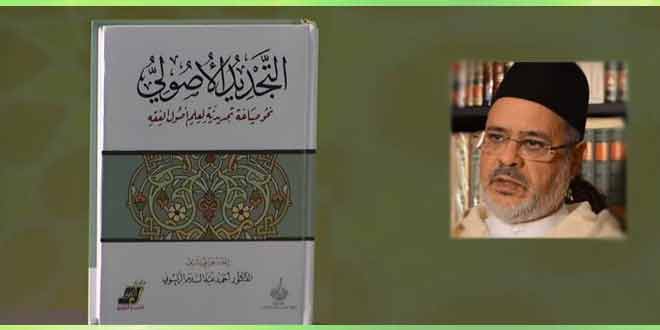

الاجتهاد: كتاب التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه؛ خلاصة أصولية عصريّة قدّمها فريق جماعي من خبراء وأكاديمي بلاد المغرب العربي بإشراف (د. أحمد الريسوني)،ومراجعة وتصحيح (أ. الناجي لمين) لمعظم فصول الكتاب، في (864) صفحة. ومما ذكر الباحثون التزامهم إيّاه في منهجية التجديد في هذا الكتاب الحرص على تقديم الجديد المفيد في البناء الأصولي. ويدخل في الجديد ما لم يسبق من الآراء والاجتهادات، وما قيل به قديماً من دون أن يؤبه له. أما غير الجديد وغير المفيد فقد أعرض عنه الباحثون، وربّما أشاروا إليه إشارة عابرة.

جاء الكتاب في مقدمة، وخمسة أبواب، وخاتمة، وألحق به كشاف للاصطلاحات الواردة فيه. وهو يقع في (864) صفحة من القطع الكبير.

الكتاب جهد علمي متميّز شارك في إنجازه ثلاثة عشر عالماً أصولياً من المغرب، وقدموا فيه مبادرة علمية وعملية في إعادة كتابة «علم أصول الفقه» كتابة تجديدية جماعية، فجاءت المادة صقلاً للقديم النافع من تراث علمائنا الأوائل، وإضافة للجديد المفيد من المسائل العلمية التي تعلي صرح هذا العلم؛ ليستعيد وظيفته المرجعية قائداً موجهاً لمنهجية التفكير الإسلامي، وأداة لتحقيق الوحدة المنهجية، والتقارب الفكري والمذهبي لأبناء الأمة، وضابطاً للعلوم الإسلامية الأخرى.

انطلقت فكرة الكتاب من أن التجديد عموما، وفي (علم أصول الفقه) خصوصا، هو من صميم سنن الحياة، وضرورة من ضروراتها، وقدم خطوة ارتيادية وأنموذجاً عملياً في التجديد الأصولي. وامتاز بأنه يزخر بكثير من الأمثلة التوضيحية والتطبيقية الحقيقية، من النص والواقع، ضارباً صفحاً عن الاشتغال بالجدل مع الآراء المخالفة والردودِِ عليها.

وتجنّب الباحثون الاستعراضات التاريخية، واستقصاء الأقوال والمذاهب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين. وكذا التراجم، والتعريفات، والشروح اللغوية، والفوائد الهامشية، فضلاً عن الاشتغال بالجدل مع الآراء المخالفة والردود عليها، والحرص على تكثير الأمثلة التوضيحية والتطبيقية، ومراعاة أن تكون أمثلة حقيقية؛ من نصوص الشرع، ومن الواقع الفعلي.

وسعى الكتاب إلى أن يكون فاتحة للتجديد الفعلي لعلم أصول الفقه، وأن يكون مفيدا لذوي تخصصات ووظائف شتى، من علماءَ ومُدرسين وباحثين شرعيين، ومن قانونيين، ومفكرين، وسياسيين، إلخ

التّجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه

هذا الكتاب يحسن القول أنّه خلاصة أصولية عصريّة قدّمها فريق جماعي من خبراء وأكاديمي بلاد المغرب العربي بإشراف (د. أحمد الريسوني)، ومراجعة وتصحيح (أ. الناجي لمين) لمعظم فصول الكتاب، وهو من إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي ويقع الكتاب في قرابة (850) صفحة.

يمتاز الكتاب بعرضٍ مختصر مُسلسلٍ لأبرز القضايا الأصولية التي يُنّظّرُ لها علماء أصول الفقه.

كما أنّ مباحثه قام بكتابتها أهل كفاءة وخبرة بعلم الأصول، وبلغة سهلة سلسة مُيسرة، يستطيع أن يفهمها طالب العلم المتخصص، ويستفيد منها العالِم، وتُعطي إضاءات مسلكيّة منهجيّة لكل مُثقف يرتجي فهم العقلية الأصولية بمنهجية يغلب عليها الاعتدال والتوسط دون تعصُّب لمنهج أصولي ضدّ آخر.

وقد عُني أصحاب الكتاب بذكر عدد من القضايا كخطوة ارتيادية للتجديد الأصولي؛ وبعث الهمة لدى عموم المتخصصين في القراءات الشرعية بالاهتمام بهذا العلم إذ له دوره في الأثر القيادي لمنهجية التفكير والبحث في العلوم الشرعية، وللانتقال من القول للفعل أو من المناقشة النظرية إلى الممارسة الفعلية على حدّ وصف الباحثين.

وهُم بهذا يحاولون تقديم ما بإمكانهم تقديمه من محاولات لتجديد وإحياء وإعادة قضايا ذات بُعدٍ أصولي ربّما كانت الحاجة لها أكثر مسيساً من قضايا أصولية تُذكر وليس من ورائها طائل عمل، حتى أنهم ذكروا أنّ علم أصول الفقه مع أنّه وقت الجمود والركود لم يخل من مبادرات تجديدية لهذا العلم كما نقلوا عن الزركشي رغبته في زيادة مباحث في علمِ الأصول.

وقد قسّم الباحثون كتابهم إلى عدّة أبواب، وداخل كلّ باب بعض الفصول.

فالباب الأول تحدثوا فيه عن مصادر الأحكام الشرعية، وهي المصادر التي عبر عنها الفقهاء والأصوليون باسم الأدلة الشرعية، ويوجد منها مصدران أصليان وهما: الكتاب والسنة، ثم مصادر تبعية وهي: الاجماع والقياس والمصلحة .

وارتأوا أن سائر ما دأب عليه الأصوليون على اعتباره أدلة تبعية أو مختلفاً فيها كشرع من قبلنا وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان والعرف وسد الذرائع والاستقراء والاستصحاب، أنّ بعضها مسائل ومباحث تدخل ضمن الأصول الخمسة السابقة أصلية كانت أو تبعية.

فشرع من قبلنا متعلق بالآيات والأحاديث فالنظر إليه من مباحث القرآن والسنة. وقول الصحابي وعمل أهل المدينة من لواحق السنة وتوابعها لأن من يقول بهما إنما مستنده وملحظه أنهما متضمنان للسنة ودالات عليها ففي مباحث السنة. وبعضها مجرد قواعد أصولية أو فقهية كالعرف وسد الذرائع والاستحسان.

فالاستحسان شكل من أشكال المصلحة أو مراعاة العرف ورفع الحرج، وتارة يكون من أشكال الترجيح بين الأقيسة، أو بينها وبين بعض الأخبار والآثار بمعنى أنه تارة يكون قاعدة استصلاحية وتارة يكون قاعدة ترجيحية. وأما سد الذرائع فهي قاعدة أصولية فقهية كبيرة لكنها مندرجة اندراجاً تاماً في أصل المصلحة وكذلك العرف. وأما الاستقراء فهو مسلك من مسالك البحث والتقصي والاستنتاج. والاستصحاب كما يدل عليه اسمه معناه استصحاب شيء معلوم مقرر سلفاً والتمسك به ما دام لم يثبت تغييره.

يقول الباحثون أنّهم بهذا لا يبقى أمامهم سوى خمسة مصادر للأحكام الشرعية اثنان منها أصلية وهي المنشئة للأحكام والمتضمنة لها ابتداء واستقلالاً، وثلاثة تبعية وهي كاشفة ومثبتة للأحكام لا منشئة لها.

نشأة علم أصول الفقه وتطوره

في هذا الفصل استعرض ( د. عبد السلام بلاجي ) تاريخ علم أصول الفقه من ولادته حتى اليوم، وكيفية استنباط الصحابة للأحكام للنوازل والوقائع بناء على قواعد أصولية لم تكن مسطرة لهم بل كانت كامنة في نفوسهم، وأنّ عصر الخلافة كان كثير من اجتهاد الصحابة والتابعين جماعياً تشاورياً. ثم بدأت الأمور تتجه لاتجاهين اتجاه أهل الرأي وأهل الحديث.

فأهل الحديث هم فقهاء الحجاز، وإذا لم يعرفوا نصاً في مسألة سكتوا ولم يُفتوا وكان رأسهم سعيد بن المسيب. وأمّا فقهاء أهل الرأي فهم غالب فقهاء أهل الكوفة واشتهر عنهم القول بأن أحكام الشريعة معقولة المعنى ومعللة، ولذلك أكثروا من القياس، وإمامهم الصحابي الجليل ابن مسعود.

ثم جرت توجهات كلامية ومذهبية في الأصول فتحدث عنها وعن التداخل بين علم الأصول وعلم الكلام، وكان للمعتزلة قصب السبق في ذلك حيث ذكروا جملاً مدونة في أصول الفقه، وبنوا مسائله على أصول المعت، وتؤكد بحوث معاصرة أن بداية القرن الرابع الهجري شهدت توطد العلاقة بين علمي الأصول والكلام، بواسطة إسهامات أبي الحسن الأشعري وكبار المعتزلة أمثال أبي علي وأبي هاشم الجبائيين.

وذكر المؤلف أنّ من آثار هذه المباحث على أصول الفقه، مجانبة المنهج للعملي، حيث رصد الإمام الشاطبي الآثار السلبية للمسائل التي لا يترتب عليها عمل وذكر أن ” تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم ” غير أن مؤلف الكتاب يرى أنه وإن وافق الشاطبي في هذه التوجه العملي؛ فإنه لا يُجاروه في ذمه تتبع النظر في كل شيء بهذا التعميم؛ لأن الإسلام يدعو للنظر المفيد في كل شيء.

ومن آثار هذا التوجه نقل الخلاف الكلامي إلى أصول الفقه، وكثرة الافتراضات الوهمية، والترف الفكري والجدل العقيم. وخلافاً لما يُظن في جميع المعتزلة فقد ذكر أن أبا الحسين البصري المتكلم المعتزلي كان ضد إقحام المباحث الكلامي في أصول الفقه، ونص في كتابه المعتمد على حذف هذه المباحث التي لا صلة لها بأصول الفقه.

ثم ولج المؤلف في كتابه للحديث عن التصنيف الأصولي للمذاهب الفقهية فكتاب (الفصول في الأصول) للجصاص كان الأبرز في التأصيل المبكر للمذهب الحنفي، ومن أوائل الكتب التي تطرقت للحديث عن حكم الأشياء قبل مجيء السمع، وشرائع من قبلنا.

وكان من أوائل الإسهامات الأصولية لأهل الظاهر كتابات ابن حزم الأندلسي كما في موسوعته الإحكام في أصول الأحكام، ومن أبرز أصوله نفي القياس، والاعتماد على المنهج الظاهري، ويحسم الخلاف في بداية المباحث ولا يبسط رأي المخالفين وحججهم بل يشير لها إشارة عابرة ثم يذكر القول الصحيح ويطيل فيه.

وقد تطرق المؤلف لجهود التجديد في علم أصول الفقه من القرن السابع فتطرق لجهد العز بن عبد السلام في عنايته البالغة بالمصالح والمفاسد. وجهود الشاطبي حيث جعل المقاصد باباً أساسياً في علم الأصول . وجهود الشوكاني إلى نبذ التقليد والحث على الاجتهاد فقد عاش في ظروف زمانية ومكانية شديد الجمود ولقي عسراً وعنتاً كبيراً في دعوته لنبذ التقليد.

واختتم القول أن علم الأصول شهد منذ نشأته إلى عصرنا تطورات بالغة الأهمية من حيث المضامين أو المناهج أو أسلوب العرض وهذا فيه دلالة على قدرة علم أصول الفقه على القيام بوظيفته التشريعية.

يجدر القول أنّ الباحث لو زاد مبحثه الحديث عن المباحث الأصوليّة التي كُتبت قبل ثلاثة قرون، فقد أشار إشارة لجهود الشوكاني، ولو أنّه أبرز من كتب في هذه الحِقب الزمنيّة سواء أكان ذلك على سبيل التفصيل في مسألة أصولية أو ممن كانت له إسهامات في هذا المجال وإضافات يسيرة؛ لكان ممن أعطى بحثه رونقاً خاصاً في مجال التسلسل التاريخي منذ النشأة وحتّى القرن الأخير.

وظائف علم أصول الفقه.

وهو فصل كتبه ( د. محمد عوام) وقصد الإجابة عن سؤال: لماذا علم أصول الفقه. وما الغرض منه؟

ولعلنا نُجمل الوظائف والأغراض التي ذكرها حيث بيّن أنّ منها:

1. الوظيفة التفسيرية من حيث فهم نصوص الشريعة وبيانها، فعلم الأصول يضبط قواعد الاستنباط، فهو آلة للمفسر.

2. الوظيفة الاستنباطية ولأجله كان من أبرز تعريفاته: العلم بالقواعد التي تختص بالاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

3. الوظيفة الترشيدية في علم أصول الفقه.

4. الوظيفة المنهجية التي تضبط المنهجية العقلية .

ومن هنا استحق هذا العلم أن يُصبح هو المنهج العام للعلوم الإسلامية وللتفكير الإسلامي، فله مجاله في التفكير العلمي الاستدلالي من حيث مسالك التعليل والاستقراء

وأوضح أن معالم المنج العلمي لدى الأصوليين يقوم على عدة نقاط:

1. ترتيب الأدلة .

2. استثمار المنهج الأصولي في بعض العلوم حيث ينكشف به التأثير منهجي بتوظيف علم العمران البشري عند ابن خلدون.

3. توحيد المرجعية وتضييق شقة الخلاف ، ومن ذلك ما قام به الشافعي في التقريب وتضييق الخلاف وانتهاج التوسط بين الآراء والمذاهب.

4. ضمور وظيفة التقريب وتضيق الخلاف في علم أصول الفقه بالتدريج.

القواعد المنهجية عند الأصوليين

وقد تفرّد بكتابة هذا الفصل (الأستاذ مصطفى حسنين عبد الهادي) وبيّن أنّه لا يعتني باستقصاء القواعد المنهجية في البحث الأصولي، ومراحلها التاريخية، بل الذي يعنيه تلمس المعالم المنهجية الأصيلة واستشراف الأفكار النافعة والخادمة لتجديد علم أصول الفقه، ومدّه بالمقومات المنهجية الضرورية؛ ليكون هذا العلم منهجاً يرسم للمسلمين طريقة التفكير، وخطوة في سبيل منهج معرفي شامل يضبط طريقة التصور، ويقنن عملية التفكير العلمي والاستدلال المنهجي، ليخلص إلى أنّ علم أصول الفقه بوصفه علماً منهجياً يقدم للمشتغلين بعلوم الشريعة قواعد لا غنى عنها في مختلف خطوات التفكير والنظر.

وقد بيّن أنّ هذا المنهج الأصولي في بناء التصورات وتحديد المفاهيم جاء في مقابلة المنهج الصوري المبني على التجريد والفرض الذهني؛ فإن بناء التصورات في نظرية المعرفة الأرسطية قائم على التفريق بين الصفات الذاتية المقوِّمة الداخلية في الماهية، والصفات الخارجية اللازمة.

ثم تطرق للحديث عن القواعد المنهجية في اكتساب القضايا والأحكام، والقواعد المرتبطة بخصائص الشريعة، والقواعد المتعلقة بخصائص الدليل الأصولي، وقواعد مصادر الأدلة الأصولية ومنهج الاستدلال، وقواعد ترتيب الأدلة الأصولية والترجيح بينها، وقواعد العلاقة بين الدليل والمدلول.

[ مصادر الأحكام الشرعية ]

المصدر الأول: القرآن الكريم

وكان هذا المصدر هو الفصل الأول من الكتاب، وتطرق فيه كاتبه ( د. الحسين آيت سعيد) للحديث عن المسائل التي لها صلة وثيقة باستنباط الأحكام من القرآن وما يؤدي إليها ولم يُعرج على بعض المسائل الافتراضية المولدة مثل ترجمة القرآن ، وهل الإعجاز وقع باللفظ أو بالصرفة.

وقد نبّه فيه إلى مقاصد القرآن وهي: إصلاح الاعتقاد، وتهذيب الأخلاق، والتشريع، وسياسة الأمة، والقصص وأخبار الأمم السالفة، والتعليم بما يُناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم لتلقي الشريعة ونشرها، والمواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، والإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول، وفهم مقصودة ومدلوله.

ثم تحدث عن التفسير الموضوعي وهو جمع الكلمات والآيات التي تتناول موضوعاً واحداً ليفسر بعضها بعضاً، وميزته كما يرى الباحث أنه تفسير للقرآن بالقرآن ، ويعطي صورة شاملة عن الموضوع المدروس وأجناسه وأنواعه، ويطلع القارئ على وجه جديد من إعجاز القرآن المتنوع، ويوصل هذا اللون لاستنتاج قواعد عامة تحكم هذه الجزئيات، واستنباط فقه قرآني مبني على استقراء أدلته، فالاستقصاء والاستقراء أساس اليقين الفقهي القاطع للشبه والاستدراكات والإيرادات.

ثم تطرق المؤلف للحديث عن آيات الأحكام فمنهم من اعتبرها ( 500) آية ومنهم من زاد ومنهم من نقص، وهذا الصنيع أدى إلى هيئات غير مقصودة كما يذكر الباحث، ويُمكن تلخيصها فيما يأتي:

1. الإيهام بأن ما ذكروه من الآيات هي وحدها التي تتضمن الأحكام وما سواها ليس كذلك.

2. تقليص مفهوم أحكام القرآن وقصرها على الأحكام الجزئية المباشرة.

3. التساهل في حق الأحكام التي ذكرت في الآي الأخرى التي لم يعدوها من آي الأحكام، بكونها مجرد آداب أو مباحات لا حرج على من أتاها أو تركها والأمر ليس كذلك.

4. البحث عن أحكام ما لم يذكروه في مظان أخر غير القرآن، مع وجود ذلك فيه تصريحاً أو تلويحاً.

ثم تطرقوا إلى قضية مهمة وهي الذي عليه الأمر علماً وحقيقة وواقعاً أن آي القرآن الكريم برمتها هي آيات أحكام؛ فلا توجد آية إلا وفيها شيء من الأحكام الشرعية.

ونبّه إلى أنّ الآيات التي قل الاهتمام بها ما يتعلق بسنن الله في خلقه وشرعه وصيرورات الأشياء والمرتبطة بتقويم النفس وإصلاحها من الداخل قبل إصلاحها من الخارج كآيات التزكية والتربية وآيات الاجتماع البشري العمراني وما ينتج عن تفاعله وتدافعه والآيات التي تتضمن أسباب الانحراف والسقوط الاجتماعي، كيف يبدأ على غفلة من الناس، ثم ينمو حتى يطغى، فيصبح عندهم قاعدة تؤول إلى تدمير المجتمع.

بعد ذلك نبّه على كليات القرآن الكريم وذكر أنّها لم تحظَ عند الأئمة الأصوليين والمفسرين اهتماماً بالغاً سوى إفادات شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي وغيرهما مع النزر اليسير؛ وهو يرى أنّ كليات القرآن من الأولويات المقدمة على كثير من القواعد التي أصّلت وفصّلت في الفقه وأصوله، وهذه الكليات معينة على فهم نصوص الشريعة ، فكم من نازلة سُئل عنها النبي صلى الله عليها وسلم فأحال بيانها على عموم القرآن وكلياته العامة المطردة، ومن ذلك أنه لما سئل عن حكم الخمر قال: ” ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : {فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره } .

أمّا فوائد الكليات القرآنية فكثيرة ومن أبرز ما ذكره الباحث:

1. إيضاح ما يُشكل من جزئيات كثيرة بحملها على كلياتها.

2. دفع ما يناقض عمومها وشمولها مما يُعارضه كلية.

3. سهولة التناول في قطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالف.

4. توسيع مجال الاجتهاد ومداركه؛ ليُقام في كل زمان ومكان.

5. إجراء الأحكام على وتيرة مُطّردة معقولة من المصالح والمفاسد.

بعد ذلك تطرق المؤلف إلى أسباب النزول ، وذكر أنّ هذه المسألة لم تنل من الأصوليين ما يكفي من التحرير، مع أهميتها وجدارتها، مع أنها مضمنة في قاعدة لا اعتراض عليها وهي قولهم : ” العلم بالسبب يُورث العلم بالمسبب “.

وإن كان الحديث عن سبب النزول يحتوشه كثير من مشكلات الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي قد تورد لذكره؛ فضلاً عن تعدد أقوال سبب النزول فيحتاج كثير منها للتمحيص والتحقيق؛ لأن كثرة الجمع بينها قد يكون خلاف القول الدقيق الذي نزلت الآية لأجله.

ثم ناقش قضية العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب وذكر الأقوال فيها ، ورجّح مذهب الجمهور القائلين أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم تطرق للحديث عن الناسخ والمنسوخ فهو من المباحث الأصولية المهمة، وأنه مر بمرحلتين فالأولى كان مدلوله واسعاً فيستعمل في رفع الحكم كله أو بعضه، ويدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق، والمرحلة الثانية وهي تخصيص هذا المصطلح بالرفع الكلي للحكم الشرعي.

وأوضح أنّ الشافعي كان يحتاط كثيراً في قضية النسخ وأن مجاله ضيق إلى حد أن كل ما فيه احتمال ولم يأت دليل قاطع على نسخه فلا يجوز القول به فيه، وعلى هذا يجري عنده نسخ القرآن بالقرآن وحده، ونسخ السنة بالسنة وحدها، دون نسخ أحدهما بالآخر.

ويذكر المؤلف أنّ دعاوى النسخ لعدد كثير من الآيات القرآنية والسنن النبوية، مبالغ فيها ولا يثبت أكثرها وفق المعايير والشروط العلمية كما أن جانباً من هذه الكثرة يرجع إلى المفهوم الموسع للنسخ عند السلف.

المصدر الثاني : السنة النبوية

في مقدمة هذا الفصل ذكر( د. الناجي لمين) أنّه يروم استبعاد القضايا التي ليست من الوظيفة الأصولية والأجدر أن تعالج في كتب العقيدة أو مؤلفات مصطلح الحديث، مثل عصمته صلى الله عليه وسلم، ومباحث في الجرح والتعديل، وطرق التحمل والأداء.

وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف يُمكن أن يُناقش إذ القضايا المتعلقة بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم تشتبك مع أفعاله، وهل أفعاله كلها تشريع أو ليست كذلك؟ وأما قضايا الجرح والتعديل فإنّ علماء الأصول لم يخوضوا في دقائق علم الحديث وأصوله بل تطرقوا للقضايا التي ينبني عليها عمل متعلق بالاحتجاج بحديث الواحد، وزيادة الثقة، وجرح الرجال وتعديلهم وأثره في الدراسة للأثر الفقهي.

وقد أدرج في هذا المفهوم قول الصحابي، وعمل أهل المدينة؛ لكونهما برأي المؤلف إنما يستمدان مشروعية تناولهما ضمن الأدلة الشرعية من ارتباطهما بالسنة وتبعيتهما لها.

وفيما يخص كيفية التعامل مع السنة فانطلق من مُسلّمة وهي أنّ السنة إن ثبت كونها من التشريع العام فإنها تابعة للقرآن وحائمة حوله تبينه ولا تخالفه وتزيد عليه ولا تعارضه.

وقد جعل في هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي: مفهوم السنة، وحجية السنة وطرق إثباتها، وكيفية التعامل مع السنة.

ومن المطالب المهمة حديثه تمييز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقرأ أخبار النبي مع الصحابة في كتب السير والمغازي يجد من ذلك أمثلة كثيرة مما هو من قبيل التشريع العام وما ليس كذلك.

لكن هذا يُمكن لفت الانتباه إليه أنّ التشريع بمعناه العام يُمكن أن يدخل فيه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المباح فهو من هذا القبيل مأذون به مشروع جائز؛ فالقول أنّ من أفعاله ما هو تشريع وما ليس كذلك يوجب بيان ما معنى هذا القول؟

فإن كان المراد أنّ بعض أفعال النبي تشريعاً وبعض أفعاله ليست كذلك فهذا غير دقيق؛ لأن أفعاله كلها مشروعة. وإن قيل أن أفعاله التشريعية التي تكون من قبيل العادات والأعراف الاجتماعية وتختلف فيها الظروف والأحوال ولا يُقصد فيها التشريع فهذا لا إشكال فيه. وقد تطرق لجهود العلماء في تمييز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كجهود القرافي والدهلوي وابن عاشور.

ثم تطرق لضوابط تمييز أحوال النبي وذكروا أن الأصل في أفعاله التشريع العام لأنه الغالب على أقواله، ولا يكدا يوجد حديث يحتمل أن لا يقصد به التشريع العام إلا تجد علماء الصحابة ومن أتى بعدهم قد تكلموا فيه بالاختلاف أو الاتفاق. وبيّن ضوابط السنة التي من قبيل التشريع العام والضوابط التي ليست من قبيل التشريع العام .

ثم عرّج الباحث للحديث عن قول الصحابة وأن منه ما لا يكون من قبيل الرأي ومنه ما يكون فيه مجال للرأي وهو ما جرى فيه خلاف بين العلماء ، وذكر أن المتفحص في الأدلة التي ذكرها الفريق الذي يعد قول الصحابة حجة يرى أنها لا تدل دلالة صريحة على المطلوب، وأي نص هذه مرتبته لا ينهض دليلا لحسم قضية خطيرة، وهي حجية قول الصحابي، بل الشافعي جزم بأنه لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة على حجية قول الصحابي.

لكن ذكر الباحث أنه في هذا المقام قصد التنبيه على أهمية قول الصحابي الذي لزم رسول الله مدة طويلة باعتبار آخر، وهو أن مطلق قوله قد يؤول إلى السنة أو يتضمنها أو هو فهم منها، أو من القرآن الذي شهد تنزيله، واستمع إلى بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر أن قول الصحابة ليس حجة، ولكن بالنظر لعلاقة الصحابي بالرسول واختصاصه بالتلقي المباشر منه مشافهة ومشاركة ومشاهدة، فلابد أن يكون لفهمه وقوله مزية اعتبار خاص عند النظر في آحاد الأدلة، أو فيما لا نص فيه عن رسول الله من غير أن يكون ذلك حجة بنفسه.

ثم تطرق لعمل أهل المدينة، فإن كان المقصود به ما عملت به الأمة، فيلزم لدى المالكية، وما مجاله الاجتهاد فهذا لم يعتبره حجة محصلو المذهب من المالكية، وقد نبّه الباحث على أمر مهم وهو أنّ العمل الذي كان يأخذ به مالك قد يكون فتيا التزمت بها العامة أو ألزمهم بها ولاة الأمر فجاء مالك فوجد الناس عليها فاختار أن لا يُخالفها.

ثم تحدث عن طرق الأئمة في التعامل مع السنة فأبي حنيفة كان بحسب رأي الحنفية كان خبيراً بالحديث غير أنه احتاط وتشدد في قبول الأخبار والآثار اتباعاً لمنهج النخعي وابن مسعود، وتطرق للحديث عن تقديم القياس على خبر الواحد وذكر أن أبا حنيفة لا يقدم القياس على الحديث المرفوع إذا ثبت عنده ولا على آثار الصحابة والتابعين من فقهاء بلده.

ثم تطرق لطريقة الإمام مالك في التعامل مع السنة، حث يرى أن الحديث المتواتر مثل القرآن في الاحتجاج، وينسخه، ويخصص عامه، ويقيد مطلقه، أما خبر الواحد فإنه يأخذ بالمرسل إذا اطمأن إلى صحته، وقد يرد المتصل الصحيح السند إذا لم يطمئن إلى سلامة متنه من الشذوذ والعلة.

وأوضح قضية ما إذا تعارض الخبر والقياس فالإمام مالك يرى أنّه إذا عارض مصلحة قطعية أو قاعدة شرعية عامة ثابتة بأكثر من نص من نصوص الشريعة، وإذا كان معارضاً بقاعدة شرعية أخرى تعد دليلاً صالحاً للاستحسان والاستثناء من النظائر، أما إذا عاضد الخبر قاعدة شرعية فإن مالكاً يأخذ به.

ثم طريقة الإمام الشافعي في التعامل مع السنة فهي قسماه سنة مجتمع عليها وسنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد.

وقد ذكر المؤلف أنّه حري بمن درس مناهج الأئمة الفقهاء قبل الشافعي أن يأسف غاية الأسف لأن منهج الإمام الشافعي الذي كاد يحصر صحة الحديث في صحة سنده، أصبح هو الرائد لمن أتى بعده من المؤلفين في الأصول، وفي مصطلح الحديث، وهو الذي أضحى الحكم في أصول الجدل والمناظرة، وبقي منهجاً الإمامين مالك وأبي حنيفة محصورين في كتب الفروع، وما يتعلق بالفروع، ككتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر.

لكن الغريب هنا أنه لم يذكر منهج الإمام أحمد في التعامل مع السنة وهذا من تقصير الباحث في النظر في منهجية الإمام أحمد في التعامل مع السنة، فله منهجية خاصة تختلف عن مناهج من تقدمه يُدركها أهل النظر ومن جمع بين الفقه المذهبي على أصول أحمد وخبرته بأصول الحديث التي يجري عليها.

وقد ارتأى المؤلف أنّ التعامل مع السنة تنبني على أربع قواعد:

1. الاعتناء بما عرف من الأحاديث وعمل به في الصدر الأول، وليس معنى هذا أن عمل الناس حَكَمٌ على كلام رسول الله فهذا لا يقول به مسلم فضلاً عن العلماء.

2. ليس كل حديث صحيح الإسناد يُعمل به، وليس كل حديث ضعيف الإسناد يُرد.

3. اجتناب التحكيم الحرفي لقواعد التحديث.

4. تصحيح المتقدمين وتضعيفهم أولى من تصحيح من أتى بعدهم.

ثم ذكر أن السنة عند فقهاء الأمصار ما عدا الإمام الشافعي ومن سار على نهجه لا تقتصر على المرفوع من حديث رسول الله بل تشمل ما كان عليه عمل الناس، ولو لم يوجد ما يدل على رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

واختتم بذكر الشروط الخمسة التي حددها علماء مصطلح لحديث للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف إنما هو اختيار الإمام الشافعي سطره في كتاب الرسالة وبعض كتبه الأصولية الأخرى، وليس منهجاً عاماً لدى جميع الفقهاء في الحكم على صحة الحديث أو ضعفه، فأبو حنيفة ومالك مثلا لهما معاييرهما الخاصة في قبول الحديث أو رده ومن منهجهما أنهما يفهمنا السنة المرفوعة على ضوء الآثار الموقوفة وعمل الناس، ومثلهما عدد من فقهاء الأمصار كالأوزاعي وابن أبي ليلي.

المصدر الثالث الإجماع

وهو الفصل الثالث الذي قام بكتابته ( د. أحمد السنوسي) ويعد الإجماع أحد أدلة الشريعة الرئيسة المتفق عليها عند أهل السنة على وجه الخصوص، بل هو معدود من الأدلة النقلية عندهم.

وذهب بعض الأصوليين إلى أن أول ما ينبغي أن يبحث عنه المجتهد في مسألة ما – قبل النظر في نصوص الشرع – التأكد من عدم وجود إجماع فيها. وقد بيّن قول الفقهاء في خطر إنكار الإجماع، ولكن كثيراً مما قيل عنه أنه أمر مجمع عليه حصل فيه نزاع، ولذلك قال أبو حامد الغزالي : ( فإن قيل : فهل تكفرون خارق الإجماع؟ قلنا: لا؛ لأنّ النزاع قد كثر في أصل الإجماع).

ثم تحدث الباحث عن بدايات الإجماع باجتماع الصحابة ومناقشة بعض النوازل، وأنّ هذا ينطبق على ما يُمكن تسميته ” إجماعات محلية “؛ أي أنّ أئمة كل بلد كانوا حريصين على اتباع ما اتفق عليه أسلافهم كراهة للشذوذ وإيثاراُ لما اجتمع عليه الناس.

وقد أوضح المؤلف أنه قد اجتمع للإجماع ما يكفي لتصبح حجيته عند أهل السنة مقررة نصوص الوحي الداعية إلى التمسك بالجماعة ونبذ الفرقة والشذوذ، وسنة الخلفاء الراشدين، وعمل العلماء المجتهدين، ولكن التنظير للإجماع بكونه دليلاً أصولياً يحتاج إلى أكثر من ذلك بحسب كلام الباحث.

ويرى أن التنظير للإجماع موجود، ولكنه عملياً يصعب على الأمة الإسلامية استثماره والاستفادة منه بسبب تشعب الخلاف فيها؛ فأول خطوة في اتجاه إعادة الاعتبار عملياً للإجماع وتخليص مباحثه من جدل لا ينتهي تكمن في تحرير محال النزاع في مباحثه.

وقد ذكر خلاف العلماء في تعريف حد الإجماع، وأن بعض القيود التي يُضيفها عدد من الأصوليين شروط تشترط للحجية، ولا تتعلق بحقيقة الإجماع بوصفه اتفاقاً لا أكثر، لأننا لو اقتصرنا على أقصر تعريف سيبقى الخلاف في شرح مكوناته.

ثم أوضح مفاهيم الإجماع والوظائف المناطة بها، وأنّ قول الفقهاء عن الإجماع أنه اتفاق مجتهدي عصر من عصور الإسلام على حكم لدليل، فإنّه يرى أنّ وظيفة هذا المفهوم للإجماع كانت ضعيفة للغاية في تراثنا الأصولي. ورأى أن الإجماع السكوتي صيغة إذ تحققت فيها بعض الشروط من صيغ الإجماع التي تقترب في قوتها من الإجماع الصريح.

ومن وظائف الإجماع : نقل الحكم من الظنيّة إلى القطعية. فحديث : ( كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا) مثلاً ليس له إسناد صحيح، لكن الصحابة أجمعوا على معناه لتلقيهم له بالقبول.

ثم تحدث عن حجية الإجماع وخلص إلى القول أن الخلاف في أصل حجية الإجماع لم يثبت عن أحد من علماء أهل السنة، وإنما وقع الخلاف في حجية صور من الإجماع تبعاً للخلاف في مفهوم بعض أركانه أو تحقق بعض شروطه. ومما تطرق له أنّ الإجماع له حجة مستندية فلا يذكر العلماء شيئاً إجماعياً إلا يذكرون قبله أدلة ومستندات.

بعد ذلك عرّج بنا الباحث إلى أركان الإجماع وشروطه، وإذا وقفنا إزاء معيار ما يتوقف عليه وجود الإجماع فإننا نكون إزاء ثلاثة عناصر هي : المجمعون، والمجمع عليه ( أي الواقعة المجمع على حكمها الشرعي) والاتفاق على الحكم.

وقد خلص الباحث أن الإجماع بمفهومه الأول وهو المعلوم من الدين بالضرورة هو الضامن لهوية هذا الدين وثوابته، وأما بمفهومه الثاني وهو تصريح كل المجتهدين بالحكم الشرعي أقرب إلى الخيال، وهو بمفهومه الثالث وهو انتشار القول دون مخالف مصدر لا يستغني عنه من مصادر التشريع الإسلامي، وعامل من عوامل غناه وقوته.

وتطرق للقول أنّ قدراً من المسائل المختلف فيها مما له أثر عملي على تطبيق الإجماع لا يزال بحاجة إلى دراسات علمية باعتماد ما قوي دليله، وأن يتحرر فيه من ضغوط ظرفية ربما فرضت على الأصوليين قدراً زائداً من الاحتياط.

وتطرق إلى أنه حري بعلماء الأمة أن يصرفوا جهدهم إلى المسألة المدعى فيها الإجماع ويحققوا القول فيها، ما دام الأمر تجاوز مناقشة الإمكان إلى ادعاء الوقوع.

المصدر الرابع: القياس

هذا الفصل كتبه ( د. الحسين الحيان) ثم أدركه أجله – رحمة الله عليه – فتولاه وأتمه ( الأستاذ مصطفى حسنين عبد الهادي) وقد قدّما بمقدمات مؤسسية أربعة لمنطق القياس الفقهي، وهي:

1. تعريف النصوص بالأحكام أكثره كلي لا جزئي.

2. الأصل في الأحكام المعقولية لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج.

3. ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس.

4. مدار الاستدلال الفقهي التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين.

ثم تطرقا لتعريف القياس وأركانه وشروط كل ركن، وحجية القياس، ومسالك التعليل وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للتوصل إلى معرفة الوصف المؤثر في الحكم. وقد تطرقا لأنواعها من حيث كونها مسالك نقلية وهي العلل المستفادة من الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة وما يتبعها من الإجماع ويدخل تحتها الإجماع ومسلك النص، ومسلك الإيماء والتنبيه.

والنوع الثاني وهي المسالك العقلية الاجتهادية وهي الراجعة للاجتهاد العقلي والاستنباط وتشمل المناسبة والسبر والتقسيم والدوران والشبه.

وكان كلامهم هنا أشبه بإعادة وتلخيص لما كتبه علماء الأصول.

المصدر الخامس: المصلحة

قدّم في هذا الفصل ( د. أحمد الريسوني) بمقدمة ذكر فيها أن من الآفات التي شاعت عند الأصوليين وخاصة المتكلمين منهم غلبة التنظير الفقهي والسير مع تسلسله ولزومياته، بغض النظر عن التطبيق الفقهي ومساراته العلمية.

ويرى أنّ التنظير الأصولي في واد، والتطبيق الفقهي في المسألة نفسها، في واد آخر؛ ومن ذلك:

1. النظر الأصولي يتسم بالتشديد والتضييق ونجد العمل الفقهي يتسم بالتوسعة والمرونة.

2. آيات الأحكام قليلة مضيقة عند الأصوليين وكذا أحاديث الأحكام في حين أن الفقهاء يستدلون على الأحكام بأضعاف ما قدره الأصوليون منها.

3. جمهور الأصوليين ينكرون شرع من قبلنا في حين أن الفقهاء يستدلون بالآيات والأحاديث جميعها التي تحكي شرع من قبلنا.

4. شروط انعقاد الإجماع المعتبر ثقيلة وشبه مستحيلة، ولكن الإجماع عند الفقهاء متحقق وكثير التحقق.

5. شروط أصولية عسيرة للاجتهاد والمجتهدين يضعها علماء الأصول أما الأمر متيسر ومعتدل عند الفقهاء.

6. منع عدد من الأصوليين إجراء القياس في أبواب فقهية عدة كالرخص والعبادات، والحدود والكفارات، ولكن القياس فيها شائع معمول به عند نظرائهم من الفقهاء حتى من المذهب نفسه.

7. ومن هذا الباب قضية المصلحة التي ضيق عليها الأصوليون حتى كادوا يُجهزون عليها، أما الفقهاء فلا يقومون ولا يقعدون إلا بها.

وعليه فقد تحدث عن المصلحة تعريفاتها وتقسيماتها ، وتطرق إلى كون المصلحة شاملة لما هو ديني ودنيوي، وأنها تشمل مصالح الخلق في الدنيا، وأنها شاملة لما هو حسي مادي بدني، ولما هو معنوي روحي، وهي شاملة للمصالح ذاتها وما يكون سبباً إليها من المقاصد الجليلة، وهي ضد المفاسد، ومن هنا جاءت قاعدة سد الذرائع.

ثم تطرق للحديث عن اعتبار المصالح والمفاسد بحسب ما غلب، وأن بين المصالح والمفاسد درجات، وعلى المرء أن يدرس مراتب المعروف ومراتب المنكر ويُقدّم أهمها عند المزاحمة.

ثم تطرق للحديث عن حجية المصلحة المرسلة ويسمونها المناسب المرسل والاستدلال المرسل، ويرى أن كلمة الفصل للزركشي الذي نبّه إلى أنّ المصلحة المرسلة اشتهر عن المالكية اختصاصهم بها وإن كان ذلك ليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك.

عَقِبَ ذلك تولى الحديث عن شروط وضوابط المصلحة المرسلة، وأوضح أنّ معرفة المصالح المشروعة والاعتراف بحجيتها والعمل بمقتضاها كسائر أدلة الشرع، يفتح للفقهاء وأولي الأمر باباً فسيحاً لجلب المصالح وإصدار الأحكام التي تضمن حفظها.

وأن النص والمصلحة في الأصل لا يتعارضان لأن المصلحة بنت النص؛ بل هنالك نماذج من فقه التآخي بين النصوص والمصالح وإعمالهما جميعاً، وأن المصلحة إن تعارضت مع النص لم تكن مصلحة. ثم خلص إلى أنّ المصلحة ليست دليلاً موهوماً وإنما الموهوم هو الخلاف في حجيتها ، وأنّ المصلحة الشرعية أصل كبير من أصول الأحكام، وأنها لا تقل أهمية عن القياس في كثرة الأحكام الراجعة إليها، بل قد تكون أكثر وأوسع؛ لأن القياس إنما يُستعمل في حالات معينة عند عدم النص، أما المصلحة فيعمل بها عند عدم النص، وكذلك مع وجود النص.

ثم إن القياس ينبني على النصوص في أحكامها وعللها الجزئية، والمصلحة تنبني على النصوص ومقاصدها الكلية، فلذلك عدت قياساً كلياً، ويتكامل مع القياس الجزئي.

أقسام الحكم الشرعي

هذا الفصل قام بكتابته ( د. محمد عوام) وأوضح أن عدداً من الأصوليين يبدأ كتبه الأصولية بالحكم الشرعي ويعلل ذك بكونه الثمرة المطلوبة وما عداه فهو خادم له كما جرى على ذلك الغزالي في المستصفى.

وتطرق لقضايا مقحمة في الأصول وليس لها نتيحة لأحكام شرعية في الوجود، وإنما هي مذكورة لاعتبارات خارجية مذهبية صرفة، وخاصة بين المعتزلة والأشاعرة.

وعد الزركشي ذكر بعض هذه المسائل في علم أصول الفقه من الغرائب مثل مسألة تعلق الحكم بالأفعال دون الأعيان، وكذلك الخلاف في تعريف الواجب بين الأشاعرة والمعتزلة إذ ارتبط بقضية وجوب الأصلح على الله إثباتاً ونفياً وإنجاز الوعد والوعيد أو إمكان العفو وعدم اللوم.

وبيّن أنّ الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور تتعلق بالواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. وذكر أنّ بعض هذه الأحكام الخمسة لا ينطوي على معنى التكليف ، وخاصة منها المباح، ومع ذلك غلّبوا جانب التكليف على غيره كما قال الشوكاني: (وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، إذ لا تكليف في الإباحة، بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور).

ثم تطرق للحديث عن العزيمة والرخصة وقد ذكر أن معظم الأصوليين اعتادوا أن يُدرجوها في الحكم الوضعي مثل تناولهم لمسائل العزيمة والرخصة والصحة والفساد والبطلان، ويرى أن هذه المسائل لها تعلق وطيد بالحكم التكليفي وبخاصة الواجب، فليست مظهرة للحكم أو علامة عليه، وإنما هي انتقال الحكم التكليفي نفسه من مرتبة إلى أخرى لهذا جعلها تابعة للحكم التكليفي

وقد عرّج بعد ذلك للحديث عن الرخصة الجماعية أو العامة المتعلقة بمجموع المكلفين حين تحل بهم الضرورة العامة في وقت من الأوقات.

وتطرق لقضية مهمة وهي أنّ مما يُبنى على القول بالرخص العامة، أنّ فقه الأمة والمجتمعات في (حال الاستضعاف) غيره في (حال الاستخلاف).

ثمّ تحدث عن الصحة والبطلان والفساد وهي أوصاف تتعلق بالمعاملات والعبادات، وتحديداً بأركانها وشروطها، وجوداً وكمالاً، أو عدماً واختلالاً، فإذا توافرت الشروط والأركان الموافقة للشرع في الفعل، كان فعلاً صحيحاً، وإذا اختلت كان فعلاً باطلاً فاسداً.

ثم تطرق للمباح والمأذون فيه، وبيّن أنّ الأصوليين بنوا على هذا النظر قاعدة (تقييد المباح) إذا ترتبت عليه مفسدة، وهي قاعدة لها اعتبار بمآل الحكم فالحاكم أو من ينوب عنه بعد استشارة العلماء وأهل الاختصاص والخبرة يجوز له تقييد بعض المباحات إذا خولف بها عن مقاصدها، أو أخرجت عن مقتضاها، وترتبت عليها مفاسد محققة في الجملة، وعادت على القصد من تشريعها بالإبطال والنقض، وهذا من باب إقامة العدل في المجتمع، وأما الإلغاء التام للمباح فلا أحد يقول به من علماء المسلمين.

وفي ختام هذا الفصل قرر فيه عدة أمور وهي:

1. الحكم التكليفي يتعلق بالأفعال الصادرة عن قصد المكلفين؛ فلابد من مراعاة قصد المكلف في الفعل.

2. يندرج في الحكم التكليفي بعض المسائل الأصولية التي عادة ما تحسب من صميم الحكم الوضعي، وقد حقق الباحث – بحسب رؤيته – أنها ليست كذلك مثل القضاء والأداء، والإعادة، والرخصة، والعزيمة، والصحة، والبطلان، والفساد، فهي تنبئ عن انتقال الحكم التكليفي من مرتبة إلى أخرى.

3. أنه لابد من حصول الكفاية في الواجب الكفائي، حتى تبرأ ذمة المكلفين وبخاصة القادرين منهم.

4. أن الحكم من وجود التخيير في بعض الواجبات هو مراعاة حال المكلف والأصلح له ولغيره ومراعاة الأحوال.

5. أن الأداء والقضاء كما يكونان في العبادات، يكونان كذلك في المعاملات على أساس الأصل والبدل في الواجب.

6. أن الرخصة جاءت على خلاف الحكم الأصلي فينبغي مراعاة الرخصة العامة أو الجماعية وهي التي تتعلق بمجموع المكلفين أو بجماعة منهم مثل الرخصة الخاصة.

7. أن المندوبات مثل الواجبات من حيث كونها مراتب ودرجات متفاوتة، ترجع إلى النظر في الأجور المترتبة عنها، فمنها ما هو سنة، وهو ما ارتفعت رتبته في الأجر، ومنها ما هو نافلة وتطوع، ومنها ما هو فضيلة ويقع في درجة التوسط.

8. أن قضية الجزئية والكلية بالنسبة إلى المندوب ترجع أساساً بحسب تعلقها بالفرد أو المجتمع.

وتحدث عن الحكم الوضعي الذي وضعه الله، وهو مظهر للحكم الشرعي بمنزلة العلامة له، بخلاف الحكم التكليفي فلابد أن يكون من كسب المكلف وقصده.

وحصر أقسام الحكم الوضعي في ثلاثة أضرب اتفق عليها الأصوليون وهي: السبب والشرط والمانع، أما غيرها فليست منه على التحقيق كما يذكر الباحث.

الموازنة والترتيب بين الأحكام

في هذا الفصل الذي كتبه ( د. محمد عوام) بيّن أنّه يجوز أن يُقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض كالسنن بعضها أكد من بعض خلافاً للمعتزلة. ومن المميزات الكبرى بين مراتب الواجبات، ومراتب الأحكام عامة، تقسيمها إلى مقاصد ووسائل، مع التسليم بكون الوسائل أخفض رتبة من المقاصد.

وقد أوضح قضية الموازنة بين الواجب والمندوب، وبيّن أنّ القرافي رأى بعض صور المندوب أفضل من الواجب، ولكن اعترضه عدد من العلماء كابن الشاط، والبقوري، والسبكيان التقي والتاج، وإن كان قد وافق القرافي بعض العلماء كالسيوطي وابن عابدين، مع أن بينهما اختلاف أتى من جهة التوسع في المندوبات التي تفضل الواجبات، فاقتصر على المسائل الثلاث: (الوضوء قبل الوقت، وإسقاط الدين عن المعسر وإبراء ذمته، وإفشاء السلام).

ثم تحدث عن الموازنة بين الواجب العيني والواجب الكفائي فذهب جمهور الأصوليين إلى تقديم فروض العين على فروض الكفاية، نظراً لفضل تلك على هذه؛ ولأنّ الشأن في الشارع أن يقدم ما تتكر مصلحته على غيره، فقدموا ما كانت مصلحته متعلقة بكل فرد أو مكلف على حدة.

وقد أوضح أنّ بعض الأصوليين يرى أنّ الأفضل فرض الكفاية؛ لأنّ فرض العين واجب قيامه به؛ ولكن فرض الكفاية هو الذي تتحقق به رفع الحرج عن الأمة. ويرى الباحث في موازنته بين الفريقين أنّ المرجع في المفاضلة بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو المردودية المصلحية لكل منهما، ولا يخفى أنّ ما كانت مصلحته أكبر وأعم، فهو أفضل وأعلى منزلة مما تكون مصلحته قاصرة أو محدودة.

ثم تطرق للحديث عن الموازنة بين فعل الواجبات وترك المحرمات، فذكر هل الأفضل فعل المأمورات أو ترك المنهيات؟

وبيّن أنّ الإمام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم رجّحا أن فعل المأمورات أفضل من ترك المنهيات؛ وأن ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأنّ آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.

الأصول الحاكمة لطرق الاستنباط

كتبت هذا الفصل ( د. أمينة سعدي) وبيّنت أن المنهج الأصولي ينطلق في تحليل خطاب الشارع من أمرين:

أولهما: أن قصد الشارع في وضع الشريعة هو الإفهام.

وثانيهما: أن تحصيل الفهم المقصود للشارع في وضع شريعته متوقف على معرفة أساليب البيان في اللغة العربية وطرق الدلالة فيها على المعاني.

وتحدثت أن فهم النص عند الأصوليين واستخلاص الأحكام الشرعية منه، وحصلاً من مبادئ عامة وأساسية تشكل مجالاً مناسباً لتفسير النص وشرحه، والكشف عن معناه وتحديد قصد الشارع منه، وأهم هذه المبادئ : البيان، والتفسير، والتأويل.

ومع اشتراك الثلاثة في وظيفة واحدة ومحددة، هي بيان النص والكشف عن المراد منه، إلا أنها مع ذلك متفاوتة، سعة وضيقاً، قوة ووضوحاً، في تحصيل هذا الأمر، ومن ثم فتحديد قصد الشارع من خلال بعضها أبلغ وأظهر من الكشف عنه من خلال أخرى، وإن كانت بمجموعها متكاملة في تحصيل البيان ثم الإفهام المراد للشارع في شرعه، فكل منها يمثل جزءاً من بنية تفسير النصوص واستنباط الأحكام الشرعية على ما يتضح بعد حين.

وقد أوضحت الباحثة أنّ التأويل يتخذ مجاله في ما دون القطعيات أي في النصوص المحتملة ولو كانت واضحة؛ لأن ظهورها لا ينفي الاحتمال، وكذلك يتخذ مجاله في التعارض بين النصوص يرفه بتحديد مراد الشارع في كل منها. وأن التأويل خلاف الأصل فالواجب الأخذ بما دل عليه ظاهر اللفظ وما تبادر منه إلا بدليل قوي يُصار بناء عليه إلى معني مخالف للظاهر من اللفظ فالعمل بالظاهر إذاً أصل والتأويل استثناء.

وأنّ المتتبع لطرق وقواعد الاستنباط ولعملية بيان النصوص وتفسيرها عند الأصوليين يجد التأويل مستوى من مستويات بيان النص، وامتداداً واضحاً لتفسيره والكشف عن مراد الشارع منه، وقد أخذ في فهم النص والاستنباط منه، أفقاً رحباً ومجالاً واسعاً؛ لكثرة النصوص المحتملة، والقطعية منها محدودة ومعدودة، وقصد الشارع الإفهام .

ثم نحت الباحثة للحديث عن قواعد منهجية وذكرت أنّه إذا كان فهم النص قائماً عند الأصوليين على مبادئ أهمها البيان والتفسير والتأويل، فإنّ تفعيل هذه المبادئ واستثمارها في تحليل خطاب الشارع قائم عندهم على قواعد منهجية، تتسق مع لغة النص ومنطق تشريعه، بها تتماسك بنية المبادئ العامة، البيان والتفسير والتأويل، وعلى إجرائها واستثمارها يقوم تبعاً لذلك تحليل الخطاب ثم تحصيل فهمه وتحديد مراد الشارع منه، وبهذا فلا غنى عن هذه القواعد في تحصيل الفهم المطلوب والكشف عن المعنى المقصود، بياناً أو تفسيراً أو تأويلاً، وأهم هذه القواعد : ( السياق) و ( القصد) و( التعليل) .

ويتضح مما سبق أنّ تحقيق الإفهام قصد الشارع من وضع الشريعة يكون انطلاقاً من مبادئ ثلاثة، هي مسالك أساسية في قراءة النص وتحليله؛ ( البيان) و( التفسير) و( التأويل) ويجمع الثلاثة معنى البيان وغرض تحصيل الإفهام، فكل منها بيان يُتوخى الكشف عن المعنى وتحديد المراد، ويميز بينها اختلاف المصدر الموقع لكل منها، وتفاوت المعتمدات من القواعد والأدلة فيها، قوة واعتباراً،وهي بالرغم من ذلك تكون بمجموعها بنية قراءة النص وتفسيره، وتحديد معناه وأبعاده.

وأنّ المسالك الثلاثة والتي تتوخى جميعها بيان معنى النص وتحديد مراد الشارع منه، كانت بياناً من الشارع أو من المجتهد، تفسيراً أو تأويلاً، لا تقتصر حاجة الفقيه فيها على المعرفة بقواعد اللغة العربية وأساليبها، بل حاجته فيها ألح، لاستكمال مهمته عند النظر في النص والاجتهاد في تحديد المراد منه، إلى جملة من القواعد تشكل إلى جانب اللغة وقواعدها آليات منهجية في قراءة النصوص وتفسيرها، ومنها السياق، والقصد، والتعليل، فالعملية البيانية إذاً لا يُمكن تحصيلها مع عدم إجراء هذه القواعد واستثمارها في بيان معنى النص وتحصيل فهمه.

دلالات الألفاظ

في هذا الفصل تحدثت الباحثة أنّ هذا الفصل يُعدّ عمدة أصول الفقه .

وقد انطلق النظر الأصولي في بناء باب الدلالة من أمرين اثنين:

1. تحديد دقيق لمدارك الأحكام، فالأحكام تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم منزلاً وسنة، هي أقوال أو أفعال أو تقريرات.

2. العلاقة بين اللفظ والمعنى، بمعنى أن نصوص الشريعة ، محل استخلاص الأحكام وتحديد نوعية التكليف ومرتبته، ترجع إلى كلام هو ألفاظ كما تقدم كان قولاً للشارع أو رواية لفعله أو تقريره.

وقد طوّفت الباحثة على مشهد الدلالات عند الأصوليين، في توالدها وتطورها، ثم في تكاملها وتعاضدها، في تحليل أسلم لخطاب الشارع وفهم أوفق لمراده وقصده. وأوضحت أنّ الغرض الأساس من وضع قواعد الاستنباط في علم أصول الفقه هو تقريب المعاني إلى الأذهان وإنارة الأفهام، وهذا موافق لقصد الشارع من إنزال شريعته ومحقق لإرادته في أوامره ونواهيه. ولا شك في أنّ هذا الغرض إنما يتأتّى بالبيان، بمختلف أنواعه وتفاوت مراتبه وتنوع مصادره، فهو إما بيان من المشرع في حال الإجمال أو تفسير من المفسر في حال الظهور، أو تأويل من المسؤول في حال الإبهام والإشكال.

وقد كان الحديث في الفصل الأول والثاني من هذا الباب بيان لما تقوم عليه عملية تفسير النصوص واستنباط الأحكام، ففضلاً عما رسمه العلماء من قواعد ومناهج في هذا الباب، فإنّ هذه العملية يلزمها تحقيقاً لغرض البيان ثم الإفهام مراعاة جملة من الأمور، وقد بسط فيها الأمور بما يناسب كلاً منها في موضعه وسياقه، قواعد اللغة العربية وأساليبها في البيان، وعرف الشارع في التشريع، ثم منطقه في إيراد أحكام الشريعة وبنائها في وحدة متسقة ومتكاملة، فإعمال السياق والقرائن واستحضار التعليل والقصد، وما عهدناه بالاستقراء والتتبع من منهج الشارع في وضع الأحكام وبناء التكاليف، ومنطقه الموحد لتشريعاته والضامن لاتساقها وتناسقها، تمثل مجموع الآليات التي ينبغي على قارئ النص، الذي يروم فهمه وحسن استيعابه ، استحضارها واستثمارها في جميع مسالك البيان.

الاجتهاد والإفتاء

وهما فصلان ختاميان لها العمل الأصولي فأمّا فصل: ( الاجتهاد) فقد كتبه ( د. عبد الحميد عشاق) وأمّا فصل: ( الإفتاء) فقد كتبه ( د. العربي البوهالي) .

وقبل البدء للتطرق لما في الفصلين فلا ريب أنّ باب الاجتهاد والإفتاء هو منتهى أصحاب الكتاب لكونه المنتهى الذي يسير إليه ويرسو عنده علم أصول الفقه ودارسوه، فليس هناك أرقى ولا أعز من الوصول إلى تكوين العقلية الاجتهادية والمقدرة الاجتهادية، والدفع بها نحو استخراج كنوز الشرع، وتنزيلها على حاجات الناس ومشكلاتهم.

والاجتهاد والإفتاء يتشابهان ويتداخلان في جوانب متعددة، ولكنهما يختلفان ويتكاملان من جوانب أخرى، وقد يُستعملان أحياناً بمعنى واحد، ويكونان اسمين لمسمى واحد، ولكن الحقيقة أن بينهما فروقاً يمكن إجمالها في أربعة فروق:

1. من حيث الموضوع.

فموضوع الإفتاء واسمع يشمل الدين كله عقيدة وعبادات ومعاملات مالية واجتماعية، وسياسة واقتصادياً وسلوكاً وأخلاقاً، وسؤال المستفتي هو الذي يحدد المجال الذي يتناوله المفتي في جوابه.

أما الاجتهاد فلا يقع لا فيما يفتقر إلى بذل الجهد وإعمال الطاقة الفكرية، كاستنباط الحكم لنازلة جديدة، أو فهم لما ورد في كتاب الله إذا كان ظني الدلالة، أو الاجتهاد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ظنية في الثبوت والدلالة معاً أو في أحدهما، وكذلك لا يمتد الاجتهاد إلى الأمور الغيبية والقطعيات.

2. من حيث الباعث.

حيث يتوقف الإفتاء في الغالب على سؤال المستفتي، وهذا ما يدل عليه لفظه لغة واصطلاحاً، وينسجم مع السياقات التي ورد فيها في القرآن الكريم. وإذا وجدت بعض الفتاوى عن غير سؤال من أحد، فإنما كان القصد منها مطلق البيان، واستجابة لواقع الحال، وعموماً فإن الإفتاء مرتبط بالزمان والمكان والوقائع والأشخاص.

فالمسؤول عنه ينبغي أن يكون واقعاً أثار حكمه إشكالاً لدى المستفتي بخلاف الاجتهاد الذي يُمكن أن يقع في فهم نصوص الشرع مجردة عن الظرف الزماني والمكاني، ويُمكن أن يقع في المسائل الافتراضية والمتوقعة.

3. من حيث مناط الاجتهاد:

الاجتهاد ممارسة استنباطية تستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها وقواعدها الكلية، والإفتاء اجتهاد في حسن التنزيل والتطبيق الملائم للسائل أو للحالة موضوع الفتوى، مع مراعاة الظروف والأحوال وتقدير المآل، فهو اجتهاد يتجاوز استخراج المناط إلى تحقيقه.

4. من حيث الشروط المطلوبة في من يتصدى لهما:

المجتهد لابد وأن يكون بالغاً مرتبة الاجتهاد بشروطها ، وأم المفتي ففي شروطه العلمية وقدرته الاجتهادية قدر من التخفيف والتيسير لدى جمهور الأصوليين، لشدة الحاجة إليه ودوامها لدى عموم المكلفين، ولكن قد توضع له شروط إضافية من حيث المعرفة بالواقع وملابساته، وبآثار الفتوى ومآلاتها.

وبشكل إجمالي فالاجتهاد في قضايا الشريعة من أسباب خلودها وتجددها أنها جعلت الاجتهاد رديفاً للوحي ولازماً له، وهذا من ميزة علم الفقه وأصوله على علم الديانات، فالفقه متجدد متوسع والديانات معارفه محصورة لا مزيد عليها.

و الاجتهاد ليس نقضاً للأصول أو عبثاً فيها، إنما هو حركة عقلية استدلالية منهجية في أحكام الشريعة لتحقيق مصالح الأمة، وليس الاجتهاد زغلاً أو تحكماً بمجرد العقل والمصلحة، إذ القول في دين الله تعالى وفي شرائع الأحكام بمجرد استحسان العقل، وما يقدره من المصلحة من غير استناد إلى دليل لا يكون اجتهاداً شرعياً

كما تحدث عن القول بتجزؤ الاجتهاد وأنه أوفق بهذا العصر؛ لتراكم المعرفة وتشعبها، وعسر الإحاطة بجميع العلوم والمعارف التي يشترطها المتقدمون في المجتهد، ولابد من صحة ذلك بشرطين:

1. أن يكون ملماً بضروريات العلم الشرعي والعدة العلمية العامة للفهم والاستنباط.

2. أن يدرس المسألة الاجتهادية التي ينظر فيها دراسة علمية فاحصة مستوعبة.

بعد ذلك تحدث الباحث عن إعمال المقاصد في الاجتهاد، ويتجلى ذلك في مجال تفسير النصوص والاستنباط منها، وفي مجال إجراء القياس على الأحكام المنصوصة لئلا يقع الفقيه في الأقيسة الشكلية المجافية لمقاصد الشرع، وكذلك في مجال الاجتهاد القائم على المصلحة المرسلة، وكذلك في تنزيل الأحكام على الواقع.

وبهذا يكون المجتهد وسطاً في التوفيق بين محكمات الشرع وحاجات الواقع، في طرفين مذمومين هما: الجمود على المنقولات في الكتب وتجاهل الواقع في العملية الاجتهادية من جهة، والاتجاهات الداعية الى تجاوز النصوص بهدف التعامل مع الواقع مباشرة دون التوسط بالنص، بناء على زعمهم بنسبية التشريع المنزل تبعاً للحالات التاريخية والأوضاع الاجتماعية المختلفة.

وكذلك بيّن أنّه من المهم إحياء الاجتهاد الجماعي وأنه في العصر الحديث بدأ الالتفات إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي المُنظّم، وتحدث عن .بعض المحاذير التي تعترض طريق الاجتهاد الجماعي، ثم ذكر مقترحات لتفعيل الاجتهاد الجماعي :أمّا الإفتاء فهو ثمرة من ثمرات الاجتهاد وتحدث عن مفهوم الإفتاء وأهميته، والمفتي والمستفتي ، والفتوى صناعة وتنظيماً.

وتحدث فيه إلى شروط المفتي وضوابطه وأهمها: العلم بالكتاب والسنة والتأهيل من حيث الإسلام والعدالة والبلوغ.

وأن جمهور العلماء يرون أن يكون بالغاً درجة الاجتهاد في العلوم الشرعية كما تقدم في شروط المجتهد؛ فيُمنع المقلد من الإفتاء مطلقاً، ومنهم من يُجوّز له ذلك إذا تعلق الأمر بنفسه، ومنهم يُرخص به عند الضرورة والحاجة وعدم وجود العالم المجتهد.

ثم بيّن أنّ ثمّة شروطاً ليست من شروط الفتوى ومنها الذكورة فالصحابة كانوا يرجعون لعائشة رضي الله عنها وهي من الصحابة السبعة المكثرين من الفتيا، وليس من شروطها الحرية فلا تأثير للرق في الإفتاء، وليس من شروطها السلامة من العاهات الجسمية

ثم تطرق لبيان مراتب المفتين ومنهم المفتي المستقل وهو المتحرر من التقليد المذهبي. والمفتي المنتسب للمذاهب الفقهية المتبعة وهذا له درجات فمنهم الجامع لأوصاف المفتي المستقل إلا أنه لا يقدر الخروج عن مذهب إمامه.

ثم المفتي المقيد بمذهبه يقرر بدليله ولا يتجاوز أصوله وقواعده. ثم المفتي الحافظ لمذهب إمامه لكنه لم يرق لدرجة من فوقه فهو مجتهد الترجيح. ثم المفتي الحافظ لمذهب إمامه وهو ضعيف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته لا يتجاوز حكاية ما في المذهب ويسمى مجتهد الفتيا. أعقبّ ذلك بحديثه عن أحكام المستفتي وهو الذي ليس بفقيه، وأن مجال الاستفتاء هو كل ما يجهله السائل في أمور الدين.

وبيّن أنّ كثيراً من الفقهاء وبعض المتكلّمين جوّزوا التقليد في الأصول ، حتى قال ابن السبكي : ” وربما بالغ بعضهم وقال: التقليد واجب والنظر في ذلك حرام”، وقد ذهب آخرون إلى عكس هذا الرأي فأوجبوا على الجميع معرفة الله نظراً واستدلالاً، وبين هذين قول ثالث يرى وجوب النظر على من له القدرة عليه، وكثير من الناس ليسوا كذلك.

وقد اختار هذا القول الباحث ورأى أنه قول وسط يجب المصير إليه لأن عامة الناس لا يليق بهم الخوض في أمور دقيقة وعميقة لا تسعها أذهانهم؛ فلا ينبغي شغلهم بها عن المسائل العملية والمعتقدات الأساسية.

خلاصة الخلاصة

لا ريب أنّ أصحاب الكتاب قد اجتهدوا في جمع ما تمسّ الحاجة إليه، في موضوعات أصول الفقه، وأنّهم نفضوا الغبار عن نزرٍ يسير من القضايا التي تهم الباحثين في هذا الموضوع.

وبيّنوا عدداً من المباحث الأصوليّة التي ليس من خلفها طائل عمل كثير؛ لهذا ذكروا وأعرضوا عنها؛ مع أنّ بعضها يحتاج لمزيد من البحث والتأمل إن كان له علاقة بالأصول أو لا كما يرى من كتب فصول هذا الكتاب.

لكن مما يُلاحظ في الكتاب أنّ الكتاب أغلبه تنظير وتأصيل وتقعيد؛ والجزء الأكبر منه خلاصة معتصرة من كتب الأصوليين؛ واللمسات الإضافيّة في الكتاب موجودة ولكنها ليست بارزة.

ورُغم أنّ أصحابه ذكروا أنّهم ذكروا فيه أنّهم سيعتنون بإيراد الأمثلة؛ إلاّ أنّ الأمثلة قليلة وبعضها مكرر من كتب السابقين؛ وكنا نتمنّى أن تكون الأمثلة العصرية والمستجدات والنوازل الفقهية كثيرة الشيوع في عصرنا كانت ضمن الإلحاقات الأصولية؛ سواء في أبواب السياسة الشرعية، وفقه الهندسة المالية، وقضايا التقنية والبيئة وثورة الاتصالات، وعوالم الاختراعات الحديثة، ومسائل الاجتماع والنفس وعلوم الإنسانيات فيما له علاقة بمسائل أصول الفقه، فإنّ هذه القضايا ذكرها والتنبيه على بعض أمثلتها فيما يتعلق بالأبواب والفصول الأصولية هو الأدعى للذكر.

وبما أنّ المؤلفين من المغرب العربي؛ وكانت لهم في هذا الكتاب صولات وجولات علمية ماتعة فائقة؛ ورؤية إنصافية بعيدة عن التحيّز لمذهب الإمام مالك؛ لكنهم أغفلوا الكثير من الأسس المتعلقة بفقه الإمام أحمد بن حنبل وأصوله، وقد نبّهوا تنبيهاً مهماً أنّ المدرسة الأصولية الشافعية أثّرت على كثير من مقتنعات الفاعلين في الإطار الأصولي والفقهي؛ وكان لكتاب الرسالة قصب السبق في عمليّة التقعيد الأصولي؛ وهم مع إشادتهم بذلك؛ إلاّ أنّهم يرون أنّ مدرسة الحنفية والمالكية لها دور عظيم لم يأخذ مجاله في قضايا فهم التعامل مع القرآن والسنة؛ وهذه قضية جديرة بالاهتمام والمباحثة أكثر في أبحاثٍ قادمة يُمكن أن يُوصى بها؛ خاصّة ممن أراد الموازنة والمقارنة بين مدارس الأئمة الأربعة وتأثيرهم على البعد الأصولي في الدراسات الفقهية التطبيقية.